Оригинальная публикация на сайте marxist.com

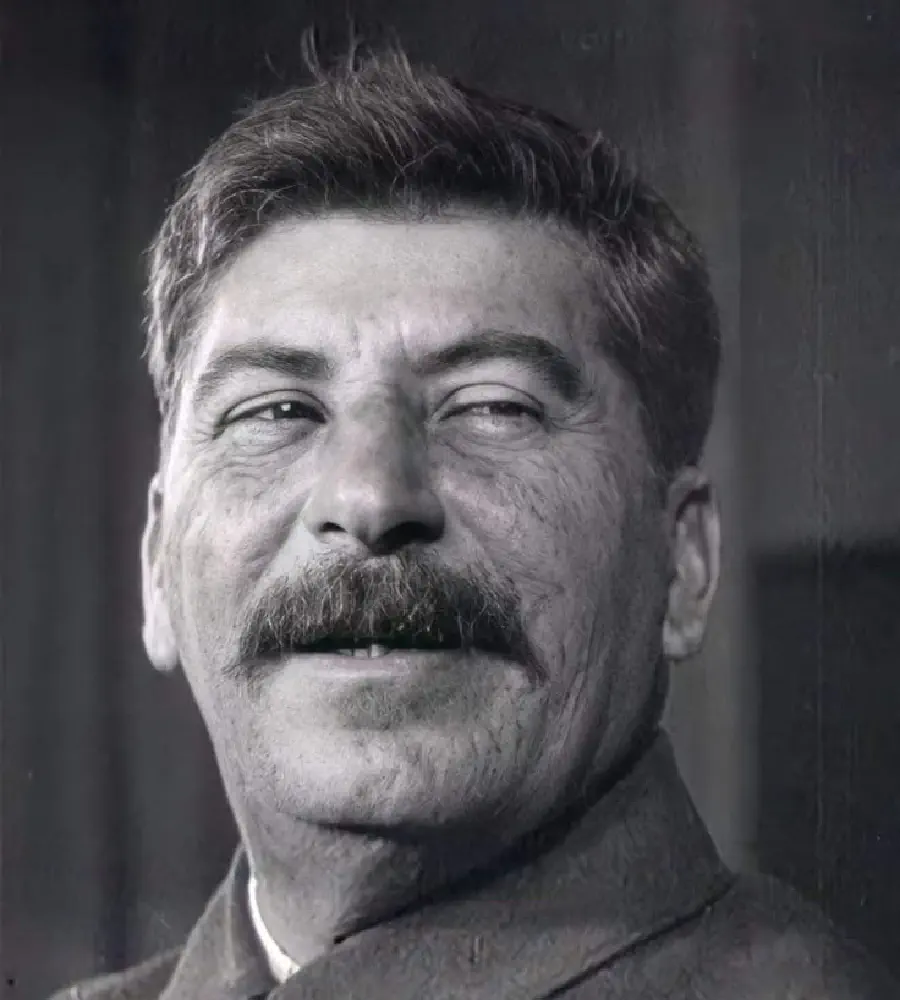

В этом июне исполняется 80 лет операции «Барбаросса» — вторжению Германии в Советский Союз во время Второй мировой войны. Этой кровавой катастрофе, унесшей жизни почти 5 миллионов советских солдат и повлекшей за собой погружение нацистов вглубь советской территории, способствовало вредительское поведение Сталина и бюрократии. Их обезглавливание Красной Армии в печально известных процессах чистки и полное бесхозяйственное управление военными действиями были оплачены кровью советскими людьми, которые в конечном итоге смогли изменить положение вещей своими героическими усилиями и жертвами — несмотря на своих лидеров.

Эта статья посвящена десяткам миллионам советских граждан, красноармейцев, партизан и бойцов коммунистического сопротивления, которые многим пожертвовали для победы над нацизмом.

80 лет назад, в воскресенье, 22 июня 1941 года, нацисты развязали крупнейшее вторжение, которое видели народы Советского Союза. К ноябрю того же года гитлеровские войска подошли к порогу Москвы, оккупировали практически всю Украину и Белоруссию и осадили Ленинград — сердце Октябрьской революции. К концу 1941 г. погибло до 4,5 млн. советских солдат из более чем 5,3 млн. в довоенной армии. Под нацистскую оккупацию попало около 40% населения СССР, а также многие наиболее продуктивные промышленные и сельскохозяйственные районы страны.1

В письме для британских троцкистов в июле 1941 года Тед Грант объяснял:

«Величайшее столкновение в мировой истории на фронте протяженностью 1800 миль привело к тому, что вся международная ситуация изменилась. Нападение мирового империализма на первое рабочее государство — уже не марксистская перспектива, а суровая реальность».2

Эти катастрофические потери подготовили почву для долгой и жестокой «войны внутри войны», которая определила ход двадцатого века. Борьба 1941–1945 годов между нацистской Германией и Советским Союзом, которая была кровавым продолжением и обострением первой империалистической мировой войны 1914–1918 годов, явилась решающим театром Второй мировой войны. Из 13 миллионов нацистских военных потерь 10,7 миллиона были понесены в боях с Советами.3

С первых дней войны советский народ на оккупированных территориях вел большую и героическую партизанскую борьбу против захватчиков. Красная Армия нанесла сокрушительные удары фашистским войскам под Сталинградом, Курском и в ходе операции «Багратион», которая оказалась величайшим военным достижением в истории. Кульминацией этих усилий стал захват Советским Союзом Берлина, Варшавы, Праги и Будапешта, что заложило основы сталинизма [деформированных рабочих государств – прим.пер.] в Восточной Европе до 1989 года. Красная Армия также освободила десятки тысяч узников нацистских лагерей смерти, в том числе в Освенциме.

Советский народ одержал победу над Гитлером, который, прежде чем обратить на СССР свой взор, завоевал крупнейшие капиталистические державы Западной Европы и поставил на колени Британскую империю. Национализированная плановая экономика Советского Союза была основой борьбы с нацизмом; она опередила немецкую военную промышленность к 1943 году и снабдила Красную Армию огромным количеством оружия и техники.

Однако на Сталина эта заслуга не распространяется. На каждом этапе процесса консолидации власти термидорианской бюрократии в СССР, вплоть до нацистского вторжения и оккупации включительно, сталинизм способствовал успехам Гитлера, включая его приход к власти, его господство в Европе и поход на сердце Советского Союза. Сокрушительные удары, обрушившиеся на СССР в 1941 г., явились результатом более чем двух десятилетий несостоятельной внутренней, внешней и военной политики, проводимой Сталиным, его государственным режимом и руководящими кругами Коммунистического интернационала. Четыре года жестокой войны и более 20 миллионов убитых стали платой советского народа за провалы сталинизма и ошибки, допущенные самим Сталиным в роли главы советского государства.

Защита революции: мировая революция или «социализм в отдельно взятой стране»?

Когда большевистская партия Ленина и Троцкого привела к власти российский рабочий класс в ноябре 1917 года, её вожди хорошо понимали трудности защиты Советской власти от мирового империализма. Хотя Советский Союз создал мощную Красную Армию во время Гражданской войны под руководством Троцкого, основным средством защиты революции было ее революционно-интернационалистическое отношение к рабочему классу империалистических держав. Вся перспектива удержания власти большевиками зависела от перспективы победоносных пролетарских революций в империалистических странах, прежде всего в Германии.

Обращаясь к Советам в июле 1918 года, Ленин говорил:

«…мы никогда не делали себе иллюзий, что силами пролетариата и революционных масс какой-либо одной страны, как бы героически ни были они настроены, как бы ни были организованы и дисциплинированы, — силами пролетариата одной страны международный империализм можно свергнуть, — это можно сделать только совместными усилиями пролетариата всех стран… мы не обманывали себя, что добиться этого можно силами одной страны. Мы знали, что наши усилия неизбежно ведут к всемирной революции и что окончить войну, начатую империалистическими правительствами, силами этих правительств нельзя.

Она может быть окончена только усилиями всего пролетариата, и нашей задачей, когда мы оказались у власти, как пролетарская коммунистическая партия, в момент, пока еще в других странах оставалось капиталистическое буржуазное господство, — ближайшей нашей задачей было, повторяю, удержать эту власть, этот факел социализма для того, чтобы он возможно больше искр продолжал давать на усиливающийся пожар социалистической революции».

Молодое Советское государство ориентировало свою дипломатию на эту цель. Троцкий адресовал свои речи на переговорах по Брест-Литовскому договору больше рабочим Германии, Австро-Венгрии и всего мира, нежели генералам, сидевшим за столом переговоров напротив него. Красная пропаганда повлияла на волну мятежей, нанесших ущерб армиям и флотам, посланным империалистическими державами для подавления революции. Забастовки сочувствующих рабочих по всему миру остановили поставки оружия для белых армий и заставили империалистические правительства задуматься об окончании вмешательства, опасаясь революции внутри страны.

В годы гражданской войны вспыхнули революции в Финляндии, Венгрии, Германии, Италии, Монголии. Рабочий класс всего мира был радикализирован и организован, он черпал вдохновение в победе своих товарищей в России. Большевики основали Коммунистический интернационал в 1919 году, чтобы помочь этому процессу, оказывая поддержку рабочим всего мира в создании собственных революционных коммунистических партий с целью ведения борьбы против империализма и капитализма в мировом масштабе.

Империалистические державы мира, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Японию, Германию и другие, направили армии для поддержки реакционных белых армий и подавления революции. В ответ Советы создали Рабоче-Крестьянскую Красную Армию для обороны. Красная Армия была полностью пролетарской, крестьянской и интернационалистской силой, основанной в начале своего существования на партизанских отрядах и красногвардейских рабочих ополчениях, созданных в 1917 году.

Троцкому была поставлена задача: превратить Красную Армию в современную профессиональную боевую силу. В неё входили добровольцы и призывники из советского рабочего класса и крестьянства, а также бойцы-интернационалисты со всего мира. Важно отметить, что Красная Армия умело использовала профессиональных «военных специалистов» — бывших офицеров царской армии, которых революция заставила служить под политическим надзором назначенных Советской Республикой комиссаров. Из Гражданской войны вышли многие ключевые фигуры межвоенной эпохи и Великой Отечественной войны, в том числе Тухачевский, Жуков, Буденный, Ворошилов и другие.

В 1919 году, выступая на Первом всемирном конгрессе Коммунистического интернационала в качестве наркома по военным и морским делам РСФСР, Троцкий заявил: «Еще сегодня, если вы проведете на карте в любом направлении прямую линию от Москвы, повсюду вы найдете на фронте — русского крестьянина, русского рабочего, который в эту холодную ночь стоит под ружьем на границе Социалистической Республики и защищает ее. И я могу вас уверить, что рабочие-коммунисты, составляющие ядро этой армии, чувствуют, что они не только гвардия русской Социалистической Республики, но и Красная армия Третьего интернационала».4

Ценой больших потерь Советы смогли разгромить белые армии и империалистическую интервенцию. То, что теперь представлял собой Советский Союз, постоянно находилось в состоянии войны с 1914 по 1922 год, а разрушения, вызванные Первой мировой и Гражданской войнами, привели к серьезному развалу экономики, общества и самого рабочего класса. Ожидавшиеся революционные прорывы в империалистических странах потерпели неудачу из-за классово предательского руководства рабочих партий, и надежда на помощь извне угасла. В этих условиях яркая рабочая демократия, характерная для раннего периода русской революции, выродилась. Измученный рабочий класс уже не мог утвердиться в советской власти после долгих лет жертв и лишений.

После смерти Ленина в 1924 году она сменилась господством бюрократии, большая часть которой была непосредственно унаследована от царизма. Сначала осторожно, но с возрастающей уверенностью И. Сталин стал представлять её интересы во главе правительства. Консервативная бюрократия не хотела участвовать в большевистских планах мировой революции. Вместо того чтобы искать революционный выход из тупика, в котором оказалась страна, она довольствовалась тем, что управляла плановой экономикой на спине советских рабочих и крестьян, снимая сливки сверху и укрепляя своё привилегированное положение в обществе.

Пролетарско-интернационалистские элементы ВКП(б) столкнулись с жестокими репрессиями, когда Сталин усилил свою власть. В конечном счёте, десятки тысяч были исключены из партии, уволены с работы, арестованы, сосланы или убиты. Главный противник Сталина – Л. Троцкий – был выслан из Советского Союза в 1929 году и убит сталинским агентом в августе 1940.

Мировой империализм в 1920-е годы оправлялся от разрухи и напряжения мировой войны, что дало Советскому Союзу некоторую передышку. Несмотря на вырождение партии в СССР, рабочие, организованные в Коммунистический интернационал, все еще были готовы бороться за изменение общества. Революционные возможности возникали в стране за страной в течение 1920-х и 30-х годов, но сталинское руководство оказалось неспособным справиться с этой задачей. Поражение Китайской революции 1926–1927 годов, в ходе которой союзник Сталина Чан Кайши предал и уничтожил китайских коммунистов, нанесло серьезный удар по моральному духу советского рабочего класса, усилив его чувство изоляции. Но ничто так не подготовило почву для новой империалистической агрессии против Советского Союза, как неоднократные поражения немецкой революции.

Поражения сталинизма в Германии

Анализ немецкой революции уже был проведён марксистами; остановимся же на кратком изложении событий. Между 1918 и 1933 годами у немецких рабочих появилось множество возможностей свергнуть капитализм, сокрушить зарождающееся нацистское движение и возродить европейскую революцию. Однако сталинское руководство Коминтерна на каждом шагу проводило губительную политику.

Во время немецкой революции 1923 года французская оккупация Рурской долины вызвала кризис, который дал коммунистической партии возможность организовать восстание. В условиях растущей инфляции немецкий рабочий класс был возмущён попытками французского империализма насильственно реквизировать платежные обязательства, наложенные в Версале, которые правительство оплатить не могло. Появились рабочие ополчения, и страну охватила волна забастовок. Троцкий призвал немецких коммунистов воспользоваться случаем и назначить дату восстания.

Немецкие коммунистические лидеры начали подготовку уличных демонстраций и обратились за советом к Коммунистическому Интернационалу. Однако, поскольку здоровье Ленина ухудшалось, а Троцкий и другие ключевые большевики были нездоровы, лишь немногие из лидеров Интернационала могли определить дальнейший курс в этом жизненно важном вопросе. В письме к Зиновьеву Сталин выразил свое консервативное недоверие к революционным силам в Германии: «По-моему, немцев надо удерживать, а не поощрять».5

Эта позиция в конечном итоге вызвала дебаты в руководстве Коммунистического Интернационала, даже когда условия для революционного наступления быстро созревали. Лидерам немецких коммунистов посоветовали отменить запланированную всеобщую забастовку и восстание в последнюю минуту, и надежда на революцию превратилась в фиаско.

Экономический и политический кризис в Веймарской Германии разрушил основы устойчивой буржуазной демократии. Немецкие рабочие снова и снова становились на путь борьбы, проводя многочисленные забастовки и оказывая в этот период массовую поддержку социал-демократам и коммунистам. Традиционные немецкие буржуазные партии не смогли сдержать боевой энергии рабочего класса. Опасаясь революции в сердце Европы, правящий класс искал альтернативы. Нацисты, когда-то преследуемая группа маргиналов немецкого общества, стали главной их надеждой на уничтожение революционного потенциала немецкого пролетариата. Поддерживаемая деньгами и покровительством капиталистов со всей Европы и всего мира, партия Гитлера в конце 1920-х и начале 1930-х годов резко завоевала поддержку, мобилизовав за собой разорённую и обезумевшую мелкую буржуазию.

Силы рабочего класса трагически разделились перед лицом этой угрозы. Социал-демократы-реформисты не повели бы рабочий класс ко власти и, следовательно, не остановили бы нацистов, так что дело было за коммунистами. Но к этому времени полностью сталинизированный Коминтерн принял тезис о «третьем периоде», который предвосхищал надвигающийся «последний кризис капитализма». Эта ложная идея оправдывала ошибочный вывод о том, что реформистские рабочие организации, такие как Социал-демократическая партия Германии, являлись «социал-фашистами». Немецкие коммунисты под руководством Москвы заняли позицию, согласно которой социал-демократы являются главным врагом коммунистической партии.

Хотя верно то, что реформистские лидеры всегда играли гнилую, контрреволюционную роль и служили одной из главных опор капиталистической стабильности, сталинская политика лишь еще больше вбила клин между самими коммунистическими и социалистическими рабочими. Единственным выходом из надвигавшейся катастрофы была пролетарская революция. Однако это было возможно лишь в том случае, если коммунисты смогут завоевать в борьбе доверие решающей части масс.

Для победы над Гитлером был необходим единый фронт коммунистов и социалистов. Вместе обе партии могли похвастаться не только мощной поддержкой рабочего класса, но и собственными ополченцами, готовыми сопротивляться нацистам любыми необходимыми средствами. По мере роста угрозы Гитлера Троцкий и Международная левая оппозиция призывали коммунистов изменить курс и сражаться плечом к плечу с рабочими-социалистами против фашизма. Борьба с нацизмом могла бы дать коммунистам возможность склонить социал-демократических рабочих к революционной политике.

Сталинцы пошли противоположным курсом. Обозначив социал-демократов «главным врагом», коммунистическая партия фактически сформировала блок с нацистами. В 1931 году коммунисты поддержали инициированный нацистами референдум против социал-демократического правительства в Пруссии, что возмутило социал-демократических рабочих. Используя такие лозунги, как «прогнать социал-фашистов с их рабочих мест на заводах и в профсоюзах!» и «изгнать их с заводов, бирж труда и профессиональных школ!», коммунистические активисты активно сотрудничали с нацистскими хулиганами, чтобы физически атаковать и разгонять собрания социал-демократической партии и профсоюзов.

Эта обреченная на провал политика уничтожала сопротивление немецких рабочих по мере того, как Гитлер методично карабкался к власти. Когда рабочие партии боролись между собой, разоренный средний класс и крестьяне могли рассчитывать только на Гитлера и его обещание национального «спасения». Когда Гитлер стал канцлером, он первым делом напал на коммунистов, социалистов и профсоюзных активистов, обезглавив и распылив некогда могущественный немецкий пролетариат. Нацисты использовали пожар Рейхстага как предлог для полного запрета Коммунистической партии, и к марту 1933 года Гитлер стал бесспорным диктатором Германии. Из-за паралича рабочих партий Гитлер смог похвастаться тем, что пришел к власти без единого выстрела.

Внешняя политика Сталина

Приход Гитлера к власти сделал войну между Советским Союзом и нацистской Германией неизбежной. Антикоммунизм был центральной идеей нацистов, и не было тайной за семью печатями, что Гитлер стремился отрезать от Восточной Европы колониальные территории для немцев — «Lebensraum» или «жизненное пространство».

Сталинская политика «социализма в одной стране» привела к поражению за поражением коммунистического движения во всем мире. Подлый провал «третьего периода» уступил место политике «народных фронтов», подчинению рабочего класса буржуазным либералам. Коммунистический интернационал сыграл совершенно реакционную роль, когда испанские рабочие восстали против военного переворота Франсиско Франко в 1936 году.

Вместо того чтобы мобилизовать рабочий класс для свержения капитализма в Испании как средства подрыва базы поддержки фашизма, сталинисты сделали все возможное, чтобы предотвратить выход борьбы за рамки дозволенного буржуазной демократией. Сталин видел как лучший способ ограничить фашистскую экспансию союз с капиталистическими демократиями Франции и Великобритании, а не международную социалистическую революцию. Поэтому коммунистам нужно было вести себя наилучшим образом, чтобы не отпугнуть потенциальных союзников Советов. Но в то же время, пока Гитлер и Муссолини перебрасывали войска и технику в Испанию, французские и английские империалисты оставались «нейтральными».

Деятельность сталинистов была сведена к роли «полиции для рабочего класса», что видно по их роли в разгроме анархо-синдикалистов и ПОУМ от имени капиталистической республики во время Первомая 1937 года. Когда рабочий класс был подавлен, революционная инициатива, необходимая для победы над Франко, рассеялась, и в Европе установилась еще одна фашистская диктатура.

Несмотря на многочисленные возможности, сталинское руководство лишило СССР дружественных рабочих правительств где-либо на земном шаре. Пока Гитлер собирался с силами, Сталин возлагал надежды на буржуазный пацифизм, Лигу Наций и «друзей мира», которых он видел в британском, французском и американском империализме. Когда в 1938 году нацистская Германия пригрозила поглотить Чехословакию, Сталин снова попытался заключить союз с англо-французским империализмом, зайдя так далеко, что частично мобилизовал Красную Армию для демонстрации силы. Неразумность такого подхода вскоре обнаружилась, так как империалистические «демократы» вежливо выслушали Сталина, а затем просто приняли требования Гитлера.

К 1939 году курс Европы на войну был очевиден для всех. Сталин совершил еще одно тяжкое преступление, заключив печально известный пакт Молотова-Риббентропа с Гитлером в конце августа 1939 года. Лишенный поддержки со стороны какой-либо стороны на международной арене, Сталин решил, что будет лучше обеспечить временный мир — и восточный фланг Гитлера — путем раздела Восточной Европы. Но этот маневр просто устранил Советский Союз как потенциальную угрозу планам фюрера, проложив путь для завоевания нацистами их европейских соперников, прежде всего Франции, между 1939 и 1941 годами.

В 1871 году Маркс понял, что прусское завоевание Франции откроет дверь для «войны рас» между немцами и славянами.6 Эта элементарная идея ускользнула от эмпирика Сталина, у которого не было ни грамма подлинного марксизма. Комментируя пакт в прессе, раздраженный Троцкий сказал: «Сталин больше всего боится войны… Сталин не может воевать при недовольстве рабочих и крестьян и при обезглавленной Красной Армии… Германо-советский пакт есть капитуляция Сталина перед фашистским империализмом в целях самосохранения советской олигархии».

Пакт вызвал волну разногласий и сомнений в рядах коммунистов по всему миру, которым в одночасье пришлось развернуться на 180 градусов от анти-гитлеризма к тому, чтобы считать нацистскую Германию «союзником» Советского Союза.

В годы, предшествовавшие Барбароссе, Сталин заключил ряд торговых соглашений с Гитлером в еще одной наивной попытке купить «мир». Ему удалось только вооружить и снабдить фашистских палачей, покоривших рабочий класс от Польши до Бретани. К 1941 году советская древесина, каучук, фосфаты, асбест, хром, марганец, никель и нефть были важными компонентами немецкой военной промышленности.7 Последние партии этих ресурсов прибыли на территорию Германии всего за несколько часов до того, как 22 июня на советские города и войска посыпались нацистские бомбы и снаряды.8

Развитие Красной Армии

К концу 1930-х годов Красная Армия стала одной из самых сильных армий на Земле. В советских пятилетних планах упор делался на тяжелую промышленность и оборонное производство. Цель этого состояла в том, чтобы защитить страну от империалистических посягательств, а привилегированную бюрократию от самих советских масс. На базе плановой экономики советская авиация стала предметом зависти всего мира. Танки, самолеты и артиллерия массово вывозились из новых промышленных комплексов. К 1941 году более 14 миллионов советских граждан прошли базовую подготовку и были готовы к мобилизации в случае войны.9

Годы ожесточенных войн в предреволюционный период породили офицерский корпус Красной Армии, в который входили некоторые из ведущих военных теоретиков своего времени. Главным среди них был М. Тухачевский, самый успешный красный генерал Гражданской войны. В конце 1920-х и начале 30-х годов Тухачевский и его единомышленники разработали и систематизировали концепцию «Глубокого сражения», которая позже превратилась в более масштабную схему «Глубоких операций». Глубокие операции подчеркивали концентрацию сил, мобильность, общевойсковой бой и эшелонированную систему, чтобы сокрушить противника в ключевых точках, прорваться в его тыл, нарушить логистику и подкрепления и окружить его силы. Этот метод основывался на опыте позднего периода мировой войны и Гражданской войны в России и представлял собой вполне современную адаптацию к новой эре индустриализированных, механизированных военных действий. Новая доктрина доказала свою эффективность после первого периода Великой Отечественной и была основой для каждого крупного наступления Красной Армии в этом конфликте.

Несомненно, этот офицерский корпус сыграл свою роль в бюрократическом вырождении русской революции. Во время самой Гражданской войны возникла так называемая «военная оппозиция», критически настроенная, а порой даже разрушительно, по отношению к политике Ленина и Троцкого. Хотя в нее входили различные фигуры и взгляды, «Военная оппозиция» в целом противопоставляла партизанские методы и крайнюю опору на «наступательную» и «маневренную» тактику централизованному военному командованию, основанному на бывших царских военных профессионалах.10 Это было в основном интеллектуальное течение в высших армейских чинах; однако в него также входил слой командиров и комиссаров, приближенных к Сталину, которые действовали в районе Царицына (позже переименованного в Сталинград) во время Гражданской войны в России.

После войны этот офицерский корпус занимал все более и более привилегированное положение в армии и в самом Советском государстве наравне с остальной бюрократией. Большинство из них сами стали «военными экспертами». В 1935 году Красная Армия ввела стратифицированную иерархию в офицерском корпусе, возведя таких ведущих деятелей, как Тухачевский, Ворошилов, Буденный и других, в звание Маршала Советского Союза.

Сталин обезглавливает Красную Армию

Хотя теперь Сталин уже полностью оказался на вершине, он по-прежнему подозрительно относился к военным экспертам. После кровавого поражения оппозиционных течений в ВКП(б) Сталин стал считать офицерский корпус Красной Армии, сохранявший определенную независимость от гражданского правительства и имевший прямой доступ к вооруженным силам, самой непосредственной угрозой его правлению. Вопреки духу свободных дискуссий и критики, существовавшему в Красной Армии во время революции, Сталин стремился установить жесткий контроль над военным аппаратом.

В начале 1937 года НКВД начал аресты младших офицеров Красной Армии под предлогом «контрреволюционных троцкистских взглядов». К июню чистки достигли высших чинов Красной Армии, дойдя до Тухачевского, который, как считалось, был тесно связан с Троцким из-за его роли во время Гражданской войны, наряду со многими другими старшими офицерами. Ворошилов, советский маршал, который был близок к Сталину со времен битвы за Царицын, утверждал, что в Красной Армии существовала «предательская контрреволюционная военно-фашистская организация», которая действовала «строго конспиративно», занимаясь «подрывной вредительской и шпионской работой».11

Между 1937 и 1941 годами чистки посеяли хаос в Красной Армии. Фактически, они продолжались и в первые месяцы нацистского вторжения. В то время как относительное меньшинство подвергшихся чистке офицеров было фактически казнено, десятки тысяч отправились в тюрьмы или были приговорены к каторжным работам, а другие подверглись цензуре или были вынуждены уйти в отставку. Некоторые покончили жизнь самоубийством. В это время в советских ВВС, разведывательных службах, бюро промышленного планирования и в самом НКВД также проводились масштабные чистки. Позже Верховный суд СССР пришел к цифре 54 714 жертв чисток Красной Армии, но окончательное число жертв остается неизвестным.12

Подхалимы, которые были близки к Сталину со времен их совместного пребывания в Царицыне, такие как Буденный и Ворошилов, избежали чистки и заняли руководящие должности. Это была односторонняя гражданская война против советских вооруженных сил, ведущаяся по циничным, чисто политическим мотивам. В отчаянные месяцы после нацистского вторжения Красная Армия быстро вернула в свои ряды многих прошедших чистку офицеров, в том числе К. К. Рокоссовского, сыгравшего важную роль в войне. Это свидетельствует о том, что обвинения в предательстве и измене не имели под собой фактических оснований, а нападки Сталина на командиров Красной Армии носили яростный и произвольный характер.

В итоге жертвами чисток накануне вторжения стали трое из пяти маршалов Советского Союза, 80 процентов командиров дивизий и корпусов, все 16 командующих военными округами и многие другие ключевые кадры.13 Офицерам грозил арест на основании какой-либо связи с другим офицером, подвергшимся чистке. В годы, предшествовавшие войне, во многих частях постоянно менялись новые командиры, каждый из которых заменял последнего «нелояльного» командира. Это привело к предсказуемому нарушению дисциплины и координации. В этом хаосе ряды Красной Армии сильно пострадали. Боевой дух и боеготовность резко упали, резко возрос уровень самоубийств, пьянства и несчастных случаев.14

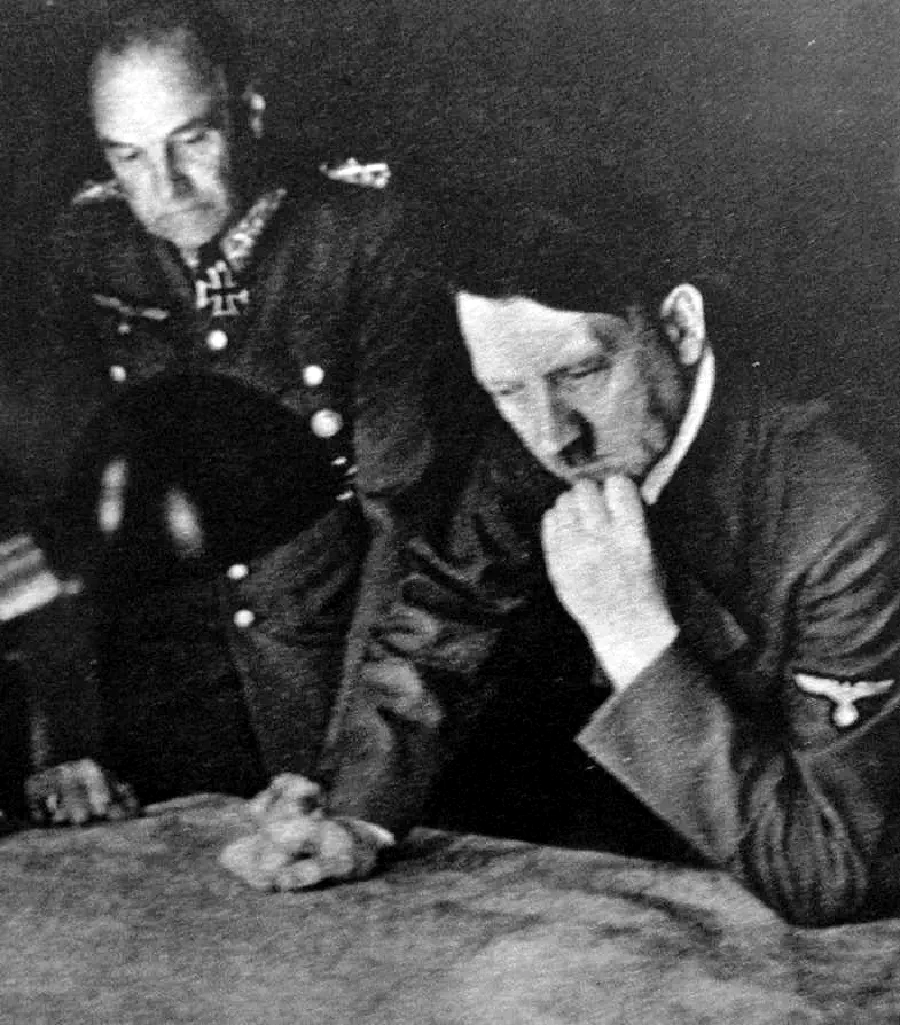

Все это происходило на глазах у империалистических держав. Начальник штаба Германии фон Бек писал в 1938 году, что советская армия «не может считаться вооруженной силой», потому что чистки «подорвали боевой дух и превратили ее в инертную военную машину».15 Во время планирования операции «Барбаросса» Гитлер успокоил озабоченность своих генералов численностью Красной Армии, просто заявив, что «армия лишена лидера».16 Чистки сделали Советский Союз привлекательной мишенью для нацистской агрессии.

Советская военная практика также склонялась к чисткам. Несмотря на то, что «Глубокие операции» остались, официальной доктриной вооруженных сил, они были тесно связаны с Тухачевским и окружением офицеров, которые помогали его развивать. После своего падения Тухачевский был допрошен, подвергнут пыткам, осужден судом кенгуру и бесцеремонно убит выстрелом в затылок. Чистки в значительной степени уничтожили офицерский корпус, ответственный за обучение армии методу «Глубоких операций». В этих условиях советские военные планировщики начали расформировывать специальные механизированные формирования, которые требовались для их успеха, решив более равномерно распределить советские бронетанковые силы между пехотными подразделениями. Это, в сочетании с нехваткой офицеров, обученных этому методу, препятствовало эффективному применению «Глубоких операций» в 1941 году.17

Как объясняет Дэвид Гланц, ведущий историк советско-германской войны, «ничто не оказало на довоенную Красную Армию более изнурительного воздействия, чем военные чистки, начавшиеся в 1937 году и продолжавшиеся с неослабевающей силой до 1941 года».18

Красная Армия предприняла попытку заполнить образовавшуюся пустоту, быстро продвигая неквалифицированных младших офицеров и досрочно выпуская курсантов. Средний возраст командиров значительно снизился за годы, предшествовавшие нацистскому вторжению.19 В отличие от закалённого офицерского корпуса времен Гражданской войны, который создавал армию с нуля, относительно немногие командиры, столкнувшиеся с натиском нацистов, имели боевой опыт. В июне и июле 1941 года они вступили в бой с опытнейшими нацистскими генералами, которые два предыдущих года побеждали лучшие армии Западной Европы.

Троцкизм и защита Советского Союза

По сей день некоторые сталинские левые продолжают повторять ложь о том, что Троцкий участвовал в заговоре с нацистской Германией и имперской Японией против Советского Союза. В этом также заключалась суть обвинений против многих офицеров Красной Армии, погибших в результате сталинских чисток. Нет ничего более далекого от правды, чем такое обвинение. Тот факт, что в японских или немецких архивах никогда не было найдено ни одного доказательства, является немым свидетельством против этого абсурдного утверждения. После войны Британская революционная коммунистическая партия организовала энергичную международную кампанию, чтобы использовать Нюрнбергский процесс как возможность публично подвергнуть перекрестному допросу высокопоставленных нацистских деятелей по вопросу о предполагаемом «заговоре» Троцкого с ними.20 Однако империалистические державы не подчинились.

На самом деле Троцкий провел большую часть последнего периода своей жизни, усердно работая над тем, чтобы убедить некоторых из своих сторонников в необходимости защищать Советский Союз в случае войны с империалистическими державами.

В сентябре 1939 года Троцкий писал: «Представим, однако, что Гитлер поворачивает свое оружие на Восток и вторгается в области, занятые Красной Армией. В этих условиях сторонники Четвертого Интернационала, ни мало не меняя своего отношения к кремлевской олигархии, выдвинут на передний план, в качестве неотложной задачи данного момента, военный отпор Гитлеру. Рабочие скажут: «Мы не можем уступить Гитлеру свержение Сталина; это - наша задача»».

Анализ Троцкого, который подтвердил исторический процесс, заключался в том, что субъективная роль Сталина и советской бюрократии сделала Советский Союз менее, а не более защищенным перед лицом нацистской агрессии. Троцкисты выдвинули как необходимое условие успешной защиты Советского Союза революционное свержение бонапартистской бюрократии советским рабочим классом и возрождение международного коммунистического движения. Но в случае нападения троцкисты безоговорочно выступали за защиту СССР и его национализированной плановой экономики от нацистского варварства.

Во время войны троцкисты участвовали в сопротивлении нацистской оккупации. Те, кто оказался призванным в ряды империалистических армий, вели революционную пропаганду и агитацию против своих правительств, борясь за превращение конфликта в революционную войну рабочих против фашизма и капитализма. Троцкисты утверждали, что рабочее правительство необходимо для победы над нацистами, а рабочие партии и союзы должны разорвать свои «союзы» со «своим» правящим классом, чтобы бороться за рабочее правительство. Интернационалистский подход мог бы завоевать расположение некоторых частей немецкой армии и спровоцировать революцию в самой Германии.

Когда в июне 1941 года нацисты нанесли удар на Востоке, обезглавленная Красная Армия храбро сражалась с огромными силами, часто до последнего солдата. Но миллионы красноармейцев были поставлены в поистине безвыходное положение из-за некомпетентности и неопытности их командиров.

Дэвид Гланц пишет: «Многие из первоначальных советских поражений были прямым результатом неопытности уцелевшего советского офицерского корпуса. Полевым командирам не хватало практического опыта и уверенности, чтобы приспособиться к тактической ситуации, и они были склонны применять стереотипные решения, такие как распределение подчиненных частей по схемам из учебников без учета реальной местности. В результате, были силы, которые не были сфокусированы и сосредоточены на наиболее вероятных направлениях немецкого наступления, а атаковали и оборонялись в такой стилизованной, предсказуемой манере, что опытным немцам было легко противостоять советским ударам и уклоняться от них».21

Позже, в 1941 году, советский генеральный штаб счел необходимым отдать приказ подчиненным командирам распределять свои артиллерийские орудия, за которые они отвечали, с умом, а не просто равномерно по участкам. Советскому начальнику штаба Георгию Жукову даже пришлось прямо запретить лобовые атаки в зубы вражеской обороны.22 Нехватка командной компетентности, оставшаяся после чисток, сделала такие базовые инструкции с самого верха необходимыми. Помимо физического отсутствия квалифицированных командиров, чистки также породили атмосферу страха и покорности среди оставшихся в живых офицеров. Поскольку чистки продолжались во время нацистского вторжения, советские офицеры по понятным причинам не хотели отклоняться от жестких приказов или схем учебников, опасаясь, что о них донесут в НКВД, чьи сотрудники искали любой предлог, чтобы удовлетворить свое начальство в Москве. Миллионы бойцов Красной Армии отдали свои жизни, служа в этих трагических обстоятельствах.

Во имя искоренения несуществующего «контрреволюционного троцкистского заговора» Сталин собственноручно нанес первые сокрушительные удары по Красной Армии, начиная с 1937 года. На самом деле, никакой заговор, когда-либо задуманный, не мог нанести больше вреда советским военным усилиям против нацизма, чем сталинские чистки.

Путь к войне

Хотя советское руководство прекрасно понимало, что чистки нанесли ущерб вооруженным силам, Сталин в предвоенный период заставил Красную Армию действовать против таких стран, как Финляндия, Польша и Румыния. По условиям пакта Молотова-Риббентропа Советский Союз также оккупировал, а затем аннексировал прибалтийские страны: Эстонию, Латвию и Литву. Сталин считал эти шаги необходимыми для обеспечения буфера между сердцем Советского Союза и растущим нацистской рейхом. На самом деле эти действия просто впервые создали общую границу с нацистским государством, а во время войны этот «буфер» быстро испарился.

Зимняя война 1939–1940 годов против Финляндии была досадным эпизодом, который выявил многие недостатки Красной Армии. Несмотря на сравнительно небольшой размер финских вооруженных сил, они легко отразили первое советское наступление, нанеся тяжелые потери. Подразделения из Украины с умеренным климатом были развернуты в субарктической Финляндии без зимнего продовольствия, что привело к их уничтожению от рук немногочисленных финских сил. Советской разведке не удалось выявить основные оборонительные позиции финнов к северу от Ленинграда, и завязалась резня. В январе 1940 года Троцкий с пренебрежением назвал фиаско примером, показавшим, «… мы не могли предвидеть, какая степень безголовости и деморализации царит в Кремле и на верхах обезглавленной Кремлем армии». Возобновление советской атаки оказалось лучше и вынудило финнов согласиться на советские условия мира, но советский моральный дух и престиж были серьезно повреждены.

Советские военные стратеги отреагировали на катастрофу в Финляндии, настороженно отметив захватывающие победы Германии в Нидерландах и Франции всего несколько месяцев спустя. В период между Зимней войной и нацистским вторжением Красная Армия претерпела несколько реорганизаций и передислокаций, отчаянно пытаясь выровнять корабль перед немецким нападением. Когда атака, наконец, началась, она поразила Красную Армию в самый разгар очередного проведения этих хаотических реформ. В июне 1941 г. более 75% командиров Красной Армии находились в своих частях менее года.23

Несмотря на явные признаки наращивания германской военной мощи в Восточной Европе и даже отчеты разведки с указанием дня нападения, советские войска в приграничных районах в июне 1941 г. заняли совершенно бездеятельное положение. Сталин, опасавшийся конфликта, прежде всего заботился о том, чтобы избежать возможной провокации с гитлеровскими войсками вдоль границы. Эта озабоченность заставила его игнорировать тот факт, что немцы эвакуировали свое посольство и что все корабли под немецким флагом покинули советские порты. За несколько недель до нападения более 300 нацистских разведывательных самолетов вошли в советское воздушное пространство, но не встретили сопротивления.24

Железнодорожники-коммунисты в Швеции также безрезультатно предупреждали советское правительство о наращивании военной мощи. Горстка советских командиров обратила внимание на усиление военной активности на оккупированной нацистами территории напротив них, приведя свои силы в повышенную готовность. Однако подавляющее большинство советских частей вдоль границы 22 июня были полностью разбиты, что привело к их быстрому разгрому.

Нацистские военные планы были направлены на то, чтобы уничтожить Красную Армию серией быстрых обходных маневров у границы. Гитлер ожидал, что быстрое, ошеломляющее поражение спровоцирует политический кризис в Советском Союзе, который приведет к распаду сталинского режима, аналогичному процессу, приведшему к падению царизма и выходу России из Первой мировой войны.25 Однако нацистская разведка совершенно недооценила саму численность Красной Армии, стойкость советского народа и огромные мобилизационные возможности СССР. Это сделало планы нацистов по быстрой победе нереализуемыми, вынудив их углубиться вглубь Советского Союза.

Катастрофа

В 3 часа ночи 22 июня 1941 года эскадрильи немецких дальних бомбардировщиков пересекли советскую границу, чтобы бомбить такие отдаленные города, как Ленинград и Севастополь. Артиллерийский обстрел начался в 3:15. На рассвете рои немецких самолетов появились над советскими аэродромами на границе, уничтожив более 1200 самолетов ВВС Красной Армии, в основном, пока они еще находились на земле. Нацисты контролировали небо над полем боя в течение первых решающих недель своего наступления, что позволяло им безнаказанно наносить удары по советским подкреплениям, логистике и позициям Красной Армии.26

Более трех миллионов немецких военных при поддержке полумиллиона солдат из финских и румынских союзников нацистов двинулись на территорию, удерживаемую Советским Союзом. Немецкие войска наступали быстро и настойчиво. Во главе своих бронетанковых войск немецкие генералы применили свою стратегию блицкрига с максимальным эффектом. Их смелые обходные маневры разгромили неподготовленные силы Красной Армии. Целые армии просто таяли в испепеляющем огне нацистского натиска.

В первые дни войны советская связь прервалась, и получить из Москвы точную информацию об обстановке на фронте было невозможно. В ночь вторжения Сталин отдал невыполнимый приказ о генеральном контрнаступлении в соответствии с советскими довоенными планами. Неподготовленность армии в сочетании с яростностью наступления нацистов обрекали на поражение части, пытавшиеся выполнить этот приказ.

Через несколько дней Сталин в унынии отстранился от деятельности на две недели. Отбывая на свою личную дачу в конце июня, Сталин сказал своим подчиненным: «Все пропало. Я сдаюсь. Наше государство основал Ленин, а мы всё испортили».27 Советские люди впервые узнали о войне из короткой радиопередачи Молотова вечером 22 июня, но не слышали от самого Сталина до 3 июля.

Советские генералы провели первые недели войны, спешно пытаясь собрать оборону и организовать запланированные контрудары по немецким передовым частям, но почти на каждом шагу их заманивали в ловушки и сокрушали. Наступление гитлеровцев было наиболее успешным на северном и центральном направлениях наступления. Минск, столица Белоруссии, пал 26 июня после того, как немецкие бомбардировщики превратили большую часть города в руины. В течение трех недель немецко-фашистские войска пронеслись по прибалтийским республикам, готовясь к наступлению на Ленинград. Советские войска держались несколько лучше в южном секторе, отчасти потому, что их первые линии обороны соответствовали реке Буг, а отчасти потому, что перед войной советские планировщики разместили там больше сил.

Нацистские генералы ликовали. Один из них, Ф. Гальдер, писал 3 июля: «…не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней».28 Нацистские армии продвинулись более чем на 600 километров вглубь советской территории и нанесли Красной Армии более 750 000 потерь, уничтожив при этом более 10 000 танков и почти 4 000 самолетов.29 Потери немцев были сравнительно небольшими.

Однако к середине июля гитлеровские армии, которые ожидали встретить небольшое сопротивление в центре Советского Союза, начали натыкаться на огромные советские формирования, о существовании которых немецкая разведка не знала. Эти части действовали не более эффективно, чем советские войска у границы, но, по крайней мере, были мобилизованы для боя. Также растущую озабоченность немцев вызывал вопрос логистики и снабжения.

Концепция «русского километра» возникла среди нацистских командиров из-за большого неравенства в инфраструктуре между западноевропейским театром военных действий и Советским Союзом, где было мало дорог с твердым покрытием. В этих условиях немецкая техника чаще ломалась, что тормозило продвижение. На советских железнодорожных линиях также использовалась другая колея, чем в остальной Европе, что делало невозможным использование нацистами собственных грузовых вагонов на советской территории без серьезной модернизации. Троцкий писал в 1936 году, что главными преимуществами СССР в войне будут его огромная территория и огромное население, и эти два фактора начинали давать о себе знать.

Оккупация

Нацистская оккупация была зверски жестокой. Троцкий утверждал, что в случае вторжения главной угрозой для советской системы будут не сами империалистические армии, а количество дешевых товаров, которые они привезут с собой. Это послужило бы подрыву хрупкой основы плановой экономики, которая была нефункциональной из-за прискорбного неумелого управления бюрократией. Однако нацисты были заинтересованы не в превращении Советского Союза в новый рынок, а в его обезлюдении и колонизации. Генрих Гиммлер поставил цель сократить славянское население до 30 миллионов человек, а Герман Геринг хвастался министру иностранных дел Муссолини, что 20–30 миллионов человек в России умрут от голода в 1941 году. Современные оценки фактических потерь от этой политики показывают, что 4,4 миллиона советских граждане умерли от голода во время войны.30

Сама «Барбаросса» должна была стать первой фазой этого плана. Нацистские армии рассчитывали частично прокормить себя за счет систематического разграбления советских запасов продовольствия, домашнего скота, пиломатериалов и другого имущества.31 К концу войны почти три миллиона советских граждан были принуждены к рабскому труду в немецкой промышленности.32 Нацистские войска, оккупировав город, обычно казнили нескольких человек, чтобы запугать население и заставить его подчиняться. Постоянные нацистские приказы не позволяли командирам наказывать немецких солдат, уличенных в жестоком обращении с оккупированным населением.33

Приказы, изданные 19 мая 1941 г., призывали к «безжалостным и энергичным действиям против большевистских агитаторов, нерегулярных формирований, саботажников, евреев и к полному устранению всякого активного и пассивного сопротивления».34 Включение евреев в этот порядок также показывает, до какой степени антисемитизм и антикоммунизм были переплетены в те дни, как и сегодня.

После войны некоторые апологеты-ревизионисты пытались «восстановить честь» немецкого вермахта как профессиональных солдат, оторванных от нацистской идеологии. Однако некоторые анализы показали, что до 29 процентов немецких офицеров в армии вторжения были лично членами нацистской партии, и, кроме того, именно эти офицеры задавали тон всем силам.35

Когда немецкие войска пересекли советскую территорию, они подвергли население невыразимой жестокости. Антикоммунизм был краеугольным камнем нацистской политики на оккупированных территориях. Гитлер требовал «уничтожительного приговора большевизму». В печально известном «Комиссарском приказе» говорилось, что пленные комиссары Красной Армии не получат нормальных прав военнопленных и должны быть немедленно казнены. Однако нацистские силы регулярно интерпретировали этот приказ, включив в него всех без исключения членов коммунистической партии. Специальные силы СС, отправленные в Советский Союз, были отобраны на основе личных антикоммунистических убеждений. Это были добровольцы, набранные из, включая бывших солдат фрайкоров, бывших полицейских, которые отвечали за срыв забастовок и нападения на левых в Веймарский период, а также нацистских коричневорубашечников.36

Все это показывает неразумность ожиданий нацистов, состоящих в том, что политический кризис приведет к свержению сталинского правительства. Их политика, похоже, направлена на то, чтобы подтолкнуть население в объятия Сталина. Хотя правые и националистические коллаборационисты, безусловно, приветствовали вторжение, особенно в прибалтийских республиках и в Украине, их было меньшинство. Оказавшись перед выбором между истреблением нацистами или несомненным прогрессом, достигнутым революцией после 1917 года, — несмотря на преступления бюрократии, — подавляющее большинство рабочих и крестьян в короткие сроки сплотилось на стороне Советского Союза.

Массовые маневры нацистов по окружению на раннем этапе войны привели к большому количеству советских пленных. Этих людей постигла невероятная судьба. У нацистов не было никакого плана размещения такого количества пленных солдат. Советским военнопленным отказывали в еде, и им предстояли марши смерти на запад. Нацистские солдаты получили приказ расстреливать потерявших сознание советских пленных. Многие советские военнопленные были загнаны в открытые железнодорожные вагоны и доставлены в концлагеря. Согласно официальным нацистским отчетам за 1941 год, от 25 до 70 процентов советских военнопленных погибли по пути на запад.37 Нацисты также использовали заключенных для таких задач, как марш через минные поля, чтобы расчистить путь для своих частей.38

К концу 1941 года погибло более 300 000 советских военнопленных. К концу войны это число возросло до 3,3 миллиона человек, или примерно 56 процентов от общего числа советских военнопленных. Для сравнения, 18 процентов нацистских заключенных, удерживаемых Советами, умерли в плену. По окончании войны в СССР вернулось более 1,5 млн. советских военнопленных. Однако из-за приказа Сталина с начального этапа войны весь сдавшийся советский персонал считался предателем. Эти солдаты Красной Армии столкнулись с широко распространенной в СССР дискриминацией, и многие из них оказались в ГУЛаге после освобождения из немецкого плена. Советские военнопленные не были официально реабилитированы до 1994 г.39

Катастрофическая роль Сталина

В конце июля ожесточенные бои под Смоленском, на направлении Минск — Москва, временно приостановили продвижение гитлеровцев. В то время как немцы все еще добивались тактических успехов, новые пополнения советских войск оказывали более жесткое сопротивление, а немецкие линии снабжения становились чрезмерно растянутыми.

Гитлеровские генералы настаивали на новом наступлении на Москву, чтобы уничтожить эту до сих пор непризнанную силу Красной Армии. Однако в августе Гитлер решил остановить наступление, чтобы перебросить свои бронетанковые силы для атак на север, в сторону Ленинграда, и на юг, чтобы уничтожить советские войска на Украине и захватить сельскохозяйственные богатства республики.

Как уже отмечалось, силы Красной Армии держались лучше на южном участке по сравнению с остальной частью фронта и представляли угрозу для южного фланга Германии, если гитлеровцы попытаются двинуться на Москву. Но эта угроза в равной степени относилась и к войскам Красной Армии в Украине, которые могли оказаться в ловушке против сил Оси, вторгающихся из Румынии, в случае немецкого удара на юг из центрального сектора. Командиры Красной Армии осознавали опасность, которая существовала для их войск на Украине; однако Сталин ожидал, что нацисты продолжат наступление на Москву.

29 июля Жуков предложил вывести советские войска из района Киева, чтобы укрепить центральный сектор и сократить оборонительный фронт Красной Армии, что позволит лучше сосредоточить свои истощенные силы. За это разумное предложение Сталин снял Жукова, своего самого способного командира, с поста начальника штаба. Сталин опасался, что оставление Киева, столицы Украины, послужит плохим сигналом для его британских «союзников». Таким образом, Сталин был больше озабочен своим положением в глазах «демократического» империализма, который ничего не мог сделать, чтобы остановить Гитлера на данном этапе, чем безопасностью Москвы и огромного числа красноармейцев, которые вот-вот должны были стать жертвами плана Гитлера.

Наступление нацистов на Киев, в авангарде которого были элитные танковые части, началось в начале августа. Другие советские офицеры стали требовать отступления, но Сталин настаивал на том, чтобы Киев был удержан любой ценой. Битва за Украину затянулась на сентябрь, и ситуация усугубилась. Даже преданные Сталину офицеры вроде Буденного, командовавшего на Украине, стали требовать тактического отступления. 13 сентября местные командиры телеграфировали советскому командованию, предупреждая о катастрофе. Сталин отмахнулся от них как от «панических сообщений» и приказал силам на Украине прекратить ограниченное отступление.40

16 сентября немецко-фашистские войска завершили окружение войск Красной Армии под Киевом. Приказ советского командования об отходе, наконец, пришел, но слишком поздно. Окруженные войска попытались вырваться из ловушки. Из более чем 750 000 солдат Красной Армии, сражавшихся под Киевом 1 сентября, только 15 000, включая Буденного и будущего советского председателя Совета Министров Никиту Хрущева, тогдашнего комиссара, бежали.41

Уничтожение Красной Армии в Украине было настоящим бедствием, открывшим южное направление для предстоящего наступления на Москву и лишив осажденных защитников Красной Армии на центральном участке столь необходимых подкреплений. Понесенные потери превысили потери в июньских боях на границе. Весь командный состав Красной Армии предвидел эту катастрофу. Только один человек — Иосиф Сталин — помешал им что-либо с этим сделать.

Промышленность, пролетариат и война

Национализированная плановая экономика СССР была неоценимым преимуществом в борьбе с нацизмом. Однако из-за того, что Красная Армия была обезглавлена и растеряна, а советское руководство испортило военную ситуацию, впечатляющие промышленные достижения пятилеток оказались под угрозой. Здесь, однако, плановая экономика предложила решение.

В конце июня Государственный комитет обороны учредил Совет по эвакуации для перемещения промышленных предприятий с запада Советского Союза, где базировалась большая часть советской промышленности, на Урал и в Сибирь. Это была огромная и сложная работа, и ее координировал государственный плановый орган Госплан. По мере увеличения военного производства электричество должно было оставаться включенным до последней минуты, прежде чем заводы были упакованы и отправлены. Для эвакуации потребовалось 1,5 млн. вагонов.42

В конце концов, к ноябрю 1941 года более 1500 заводов были перевезены на восток. Они начали производство почти сразу, часто в импровизированных бревенчатых хижинах или даже на открытом воздухе при свете огромных костров. Это крайне впечатляет, учитывая минусовые температуры, при которых происходил производственный процесс.43

Те ресурсы, которые не были движимы, такие как плотины гидроэлектростанций и шахты Донбасса, были уничтожены, чтобы лишить нацистов возможности их использования. Советские власти предприняли массовое уничтожение посевов в деревне. Немецкие экономические агентства были неприятно удивлены нехваткой ресурсов, оставшихся для их грабежа по мере продвижения их армий вглубь СССР. Это был сильный удар по планам нацистов. Опыт капиталистической Франции, допустившей, чтобы вся ее военная промышленность нетронутой попала в руки нацистов, показал, что такие меры были невозможны в условиях частнособственнической рыночной экономики.44

В качестве бонапартистской правящей клики советская бюрократия могла во многом опереться на советский рабочий класс. Как и в других странах, столкнувшихся с фашистским господством, рабочие добровольно брали на себя более длительные смены на фабриках, чтобы производить военные материалы. Промышленные эвакуации перебросили сотни тысяч советских рабочих из городов в отдаленные районы СССР. В отдаленных городах и деревнях советского тыла население практически за одну ночь увеличилось вдвое или втрое. Советские власти также привлекали городское население к строительству траншей, дзотов, минных полей и других средств защиты, чтобы помочь Красной Армии в оборонительных боях.

Миллионы рабочих были резервистами Красной Армии, и быстрая мобилизация вывела их прямо с заводов в военную форму. По мере того, как положение становилось все более отчаянным, были созданы десятки дивизий народного ополчения, в основном из боевых рабочих-промышленников. Они прошли всего несколько недель обучения, получили скудное вооружение, и часто им не хватало физической выносливости, необходимой в бою.45 Народное ополчение в основном участвовало в обороне промышленных городов, таких как Москва и Ленинград, и понесло тяжелые потери.

Битва за Москву

В конце сентября немецко-фашистские войска завершили окружение Ленинграда, изолировав колыбель русской революции. Отчаявшиеся советские войска, укомплектованные тяжелыми танками, которые только что сошли с ленинградских конвейеров, под командованием Жукова остановили последнее наступление немцев на окраины города.46 Столкнувшись с жестким сопротивлением и стремясь возобновить наступление на Москву, Гитлер приказал своим армиям устроить блокаду и непрерывный обстрел города, одновременно отводя задействованные там бронетанковые части обратно в центральный сектор.47 Блокада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни почти двух миллионов советских мирных жителей и военнослужащих.

Нейтрализовав советские войска в Украине и осадив Ленинград, Гитлер снова сосредоточил свое внимание на Московском фронте. Нацисты собрали около двух миллионов человек, 1000 танков, 14 000 артиллерийских орудий и 1390 боевых самолетов. Они врезались в измученные и истощенные силы Красной Армии под Смоленском, Вязьмой и Брянском - силы в 1,2 миллиона человек, которые могли собрать только 990, в основном устаревших, танков и 667 самолетов. Когда нацистские силы устремились вперед, Сталин снова отдал непреклонный приказ армии стоять на своем, и последовало еще одно массовое окружение. В ходе немецкой операции под названием «Тайфун» было потеряно более миллиона солдат Красной Армии, 688 000 человек взяты в плен.48

После этой катастрофы у Красной Армии было мало возможностей для защиты прямых подступов к Москве. Советские власти объявили в городе военное положение, и правительство готовилось к эвакуации на восток. Однако в середине октября проливные дожди превратили русские дороги в реки грязи, сделав их почти непроходимыми для немецких механизированных войск. Это значительно замедлило продвижение фашистов и дало Красной Армии больше времени для сбора подкреплений к городу. Эти подкрепления прибыли со всего Советского Союза и от Монголии, в том числе монгольская кавалерия и опытные части с Дальнего Востока, которых призвали на фронт только в этот поздний час. Жуков принял на себя командование обороной Москвы.

Нацистским войскам пришлось ждать, пока земля не замерзнет в середине ноября, чтобы возобновить атаку. Они попытались окружить Москву с двух сторон, но столкнулись с серьезным сопротивлением усиленных советских армий. Линии снабжения нацистов стали чрезвычайно длинными, и им также мешали грязь и усиление партизанских атак. Эскадрильи люфтваффе вылетали с импровизированных передовых аэродромов, на которых не было ангаров, необходимых для обеспечения работоспособности их самолетов в плохую погоду. Напротив, Советы воевали за пределами крупного промышленного и транспортного узла, а советские самолеты вылетали из постоянных военных аэропортов.

К концу ноября пошел снег. Нацистским солдатам обычно приходилось выкапывать более метра снега просто для того, чтобы двигаться в любом направлении, что делало операции с бронетехникой чрезвычайно трудными. В начале декабря температура опускалась до -34 градусов по Цельсию. Это была одна из самых холодных русских зим за всю историю человечества. Танковые двигатели нужно было постоянно оставлять включенными, чтобы они не замерзли, а запасы горючего нацистов быстро истощались. Немецкие солдаты, рассчитывавшие провести зиму в оккупированной Москве, оказались лагерем под открытым небом. Обморожение и инфекции охватили армии вторжения, которые не были готовы к стихии.49

Гитлеровским войскам удалось форсировать канал Волга-Москва, а некоторые разведывательные части продвинулись в пределах видимости шпилей Кремля. Это была самая дальняя попытка нацистов захватить Москву.

5 декабря, почувствовав истощение противника, Красная Армия начала массированное контрнаступление против немецко-фашистских войск под Москвой. К настоящему времени истощение последних вздохов гитлеровского наступления истощило силы противника до 388 000 советских войск против 240 000 нацистов.

Теперь Красная Армия имела преимущество. В этих уникальных условиях советское превосходство в устаревшей кавалерии стало преимуществом перед неподвижными немцами, поскольку лошадям было легче перемещаться по сугробам, чем нацистским танкам. Некоторые части Красной Армии также имели лыжи, что позволяло им маневрировать с большей легкостью, чем их противники. Советские десантники, считавшиеся элитой Красной Армии и часто набираемые из комсомольских коммунистических молодежных организаций, высаживались в нацистском тылу в рамках этой атаки.50 Войска Жукова отрезали и уничтожили передовые позиции нацистов к северу и югу от Москвы, и к середине декабря началось наступление советских войск на всем Московском фронте.51

Советское контрнаступление спровоцировало кризис в гитлеровском командном составе. Гитлер, который долгое время не доверял своему старшему офицерскому корпусу, быстро повторял ошибки Сталина: упорно запрещал отступление, увольнял компетентных командиров, таких как Хайнц Гудериан, и, наконец, сам принимал непосредственное командование своими армиями. В период с ноября 1941 г. по январь 1942 г. четверо высших немецких командиров — Райхенау, Рундштедт, фон Браухич и Бок — перенесли сердечные приступы, страдая от комплексного стресса, полученного благодаря советскому наступлению и невыполнимым требованиям Гитлера.52 После нескольких недель боев без припасов в условиях снега и морозов боевой дух немецких частей упал. Части Красной Армии сообщали, что даже силы СС в беспорядке бегут от наступления советских войск.53

После Москвы

Воодушевленный первоначальным успехом контрнаступления под Москвой, Сталин в начале января 1942 года приказал начать общее наступление по всему фронту. За пределами Москвы такой подход вынудил Советы распределить свои истощенные силы по всему обширному фронту.

Эта ошибка дала нацистам драгоценное время для перехода от неудавшегося наступления на Москву к оборонительной позиции, что в конечном счёте позволило большей части армии вторжения пережить советский контрудар.54

По ходу войны уцелевший офицерский корпус Красной Армии мучительно усваивал уроки первых поражений. Командиры, зарекомендовавшие себя под огнём, поднимались по служебной лестнице, а Красная Армия в пылу борьбы вновь перестраивалась, добиваясь лучших результатов по ходу войны. Сталин продолжал осуществлять небольшое руководство армией во время решающей Сталинградской битвы, после которой компетентность и успех Жукова и других советских командиров окончательно убедили его позволить настоящим солдатам вести войну.55 В 1945 году Жуков ввел войска Красной Армии в Берлин – и разгромил политическую революцию венгерских рабочих против сталинизма в 1956 году. Передислоцированные советские заводы на Урале и в Сибири выпустили более 4500 танков, 3000 самолетов и 14000 артиллерийских орудий к весне 1942 года. Гитлер, напротив, осознал необходимость подчинения всей экономики Германии военному производству только в марте 1942 года.56 Но к тому времени ситуация стабилизировалась: СССР был мобилизован на войну, и ситуация изменилась. Советский народ и экономика продолжали сокрушать нацистов в течение еще трех лет тотальной индустриальной войны.

Неспособность сталинизма свергнуть капитализм в стране за страной в революционные периоды 1920-х и 30-х годов обрекла Советский Союз — и мир — на ужасные страдания, которые позже развязал Гитлер. Сталин искалечил Красную Армию накануне этого титанического конфликта, а затем в первые месяцы войны вел её к катастрофе за катастрофой. Только те завоевания русской революции, которые пережили сталинское перерождение СССР, — боевой пролетариат, Красная Армия и, прежде всего, национализированная плановая экономика, — смогли остановить неумолимое наступление фашизма.

Спустя 80 лет после «Барбароссы» марксисты все еще борются за то, чтобы покончить с системой, породившей этот ужас. Лучший способ почтить память тех, кто пал в борьбе против Гитлера, — это завершить борьбу большевиков за международную социалистическую революцию, чтобы мы могли навсегда положить конец фашизму, империализму, геноциду, эксплуатации и угнетению во всех его формах.

Примечания:

-

David M. Glantz. Operation Barbarossa. Page 200. ↩︎

-

Ted Grant. “Defend the Soviet Union—Fascism Can Only be Defeated by International Socialism”. July 1941. ↩︎

-

David M. Glantz. and House, Jonathan M. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 284. ↩︎

-

Leon Trotsky. “Report on the Communist Party of the Soviet Union and the Red Army.” The First Five Years of the Communist International. Page 59. ↩︎

-

Rob Sewell. “The German Revolution of 1923.” Published in Socialist Appeal. https://www.socialist.net/the-german-revolution-of-1923.htm ↩︎

-

Karl Marx. The Civil War in France. Wellred, 2021. Page 13. ↩︎

-

Richard J. Evans. The Third Reich at War. Page 165. ↩︎

-

David M. Glantz. Operation Barbarossa. Page 26. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 68. ↩︎

-

Leon Trotsky. The Revolution Betrayed. Chapter 8. ↩︎

-

David M. Glantz. Stumbling Colossus: The Red Army on the Eve of World War. Pages 28-29. ↩︎

-

Ibid. Page 31. ↩︎

-

Ibid. Page 30. ↩︎

-

Ibid. Pages 31-32. ↩︎

-

Ibid. Page 32. ↩︎

-

Richard J. Evans. The Third Reich at War. Page 161. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 13. ↩︎

-

David M. Glantz. Stumbling Colossus: The Red Army on the Eve of World War. Page 26. ↩︎

-

Ibid. Page 29. ↩︎

-

Ted Grant. History of British Trotskyism. Pages 159-161. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 64. ↩︎

-

Ibid. Pages 66-67. ↩︎

-

Ibid. Page 24. ↩︎

-

Ibid. Page 41. ↩︎

-

David M. Glantz. Operation Barbarossa. Page 13. ↩︎

-

Ibid. Page 30. ↩︎

-

Richard J. Evans. The Third Reich at War. Page 187. ↩︎

-

David M. Glantz. Operation Barbarossa. Page 68. ↩︎

-

Ibid. Page 48. ↩︎

-

Timothy Snyder: Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. Page 411. ↩︎

-

Richard J. Evans. The Third Reich at War. Pages 172-173. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 57. ↩︎

-

Ibid. Page 56. ↩︎

-

Richard J. Evans. The Third Reich at War. Page 174. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 56. ↩︎

-

Richard J. Evans. The Third Reich at War. Page 177. ↩︎

-

Ibid. Pages 182-183. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 57. ↩︎

-

Richard J. Evans. The Third Reich at War. Pages 185-186. ↩︎

-

David M. Glantz. Operation Barbarossa. Page 119. ↩︎

-

Ibid. Pages 121-127. ↩︎

-

Ibid. Page 129. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Pages 71-72. ↩︎

-

Ibid. Page 72. ↩︎

-

William Shirer. The Collapse of the Third Republic: An Inquiry into the Fall of France in 1940. Page 776. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 68. ↩︎

-

David M. Glantz. Operation Barbarossa. Page 108. ↩︎

-

Ibid. Page 110. ↩︎

-

Ibid. Page 136-146. ↩︎

-

Richard J. Evans. The Third Reich at War. Pages 206-207. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 95. ↩︎

-

David M. Glantz. Operation Barbarossa. Page 179-181. ↩︎

-

Richard J. Evans. The Third Reich at War. Page 210. ↩︎

-

David M. Glantz. Operation Barbarossa. Page 182. ↩︎

-

Glantz & House. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Page 91. ↩︎

-

Ibid. Page 129. ↩︎